💁♀️カオリ「学費500万、住宅3000万、老後2000万…これ、どうやって全部やるの?」

👨シュンタ「うちは“全部取り”派だからな。どれか削るって選択肢はない」

🤖ピー助「なら“設計図”を作るでぴ!感覚じゃなくて、地図通りに進めば迷子にならないでぴ!」

✍️

資産形成は、ただ貯金や投資を始めるだけでは上手くいきません。

必要な金額や時期がバラバラで、気づけば「教育費は足りたけど老後資金がゼロ」なんてことも。

そこで我が家がたどり着いた答えが、“資産形成の設計図”。

短期・中期・長期の3つの資産を流れでつなぎ、教育費・住宅資金・老後資金を全部取りする仕組みです。

この記事では、

- 「何のために、いつ、いくら必要か」を整理する方法

- 3つの資産バケツの作り方

- 共働きでも1馬力でも使える配分ルール

- 新NISA・iDeCoの組み込み方

- 年1回の見直しで軌道修正する方法

を5つのSTEPでまとめます。

未来から逆算して行動できるようになる——そんな1本になるはずです。

📍 STEP1|目的とゴールを決める(人生設計の軸)

💁♀️カオリ「まず、何のために貯めるかを決めないとだよね」

👨シュンタ「そう。地図にピンがなければ、どこに向かってるのかわからない」

🤖ピー助「“とりあえず”じゃ、必ずどこかが足りなくなるでぴ!」

✍️

資産形成が続かない一番の理由は、**“ゴールが曖昧”**だからです。

「とりあえず貯金」「とりあえず投資」では、途中で方向性を見失い、

気づけば教育費は足りても老後資金がゼロ…なんてこともあります。

まずは 「いつ・何のために・いくら必要か」 をはっきりさせましょう。

📝 ゴール設定の流れ

- 人生イベントを書き出す(時期・目的・金額)

- 住宅購入(35歳までに3,000万円)

- 子ども大学進学(18歳で入学費+学費500〜1,000万円/人)

- 老後資金(65歳時点で2,000万円) - 優先順位をつける

- 最優先:直近数年以内に必要なもの(住宅頭金、教育費の一部)

- 中優先:10〜20年後の支出(大学費用残り、老後資金の一部)

- 低優先:長期資金(趣味、旅行など) - 数字化する

- 50歳でセミリタイア(生活費25万円×12カ月×30年=9,000万円/年金差引後)

- 教育費:2人分で約2,000万円

- 住宅資金:ローン完済時期と頭金有無も考慮

⚠️ よくある失敗パターン

- 老後資金を後回しにして定年前に焦る

- 教育費を現金100%準備して家計がカツカツ

- 頭金を多く入れすぎて進学期に資金ショート

🧭 関連記事でもっと知る!

「教育費・住宅・老後」の順番と優先度は、家庭ごとに変わります。

バランスの決め方はこちらで詳しく解説しています。

🎓 教育費まとめページ

→ 必要額と貯め方を3ステップ+チェックリストで解説

👥 共働き×セミリタイアまとめページ

→ 働き方・家計戦略・配分術を5ステップで整理

📍 STEP2|3つの資産バケツを作る(短期・中期・長期)

💁♀️カオリ「どこにどれだけ置いておくか、感覚でやってると崩れるよね」

👨シュンタ「目的と時期で分ければ、全体が見やすくなる」

🤖ピー助「“水やり”の順番を間違えると長期がカラカラでぴ!」

✍️

資産は 使う時期ごとに3つの“バケツ” に分けると、管理が一気にラクになります。

近いイベントに向けて、長期→中期→短期 の順で資金を移すのが基本です。

🪣 資産バケツの整理表

| 種類(期間目安) | 目的 | 主な用途 | 商品例 |

|---|---|---|---|

| 短期(1〜2年以内) | すぐ使うお金 | 生活防衛資金、旅行、家電買い替え | 💰 普通預金、定期預金 |

| 中期(5〜10年以内) | 数年後の大きな支出 | 教育費、住宅頭金、リフォーム | 📜 個人向け国債、定期預金、債券ファンド |

| 長期(10年以上先) | 将来のための資産 | 老後資金、セミリタイア資金、大学以降の教育費 | 📈 新NISA(株式インデックス)、iDeCo |

それぞれのバケツは目的もリスクの取り方も違うので、運用のルールも変わります。

短期は安全第一、中期は低リスクで守りつつ増やす、長期は成長重視。

イベントが近づいたら、長期→中期→短期へ資金を移すのが基本です。

💁♀️カオリ「短期に入れすぎて増えないとか、長期を途中で崩すとか…よくある失敗だよね」

👨シュンタ「だからこそ、自分のイベント予定から逆算して“バケツの大きさ”を決めるんだな」

🧭 関連記事でもっと知る!

バケツごとの目的や配分は、教育費や住宅計画と直結します。

🎓 教育費まとめページ

→ 必要額の時期別シミュレーション

🏠 家づくりまとめページ

→ 資金計画の作り方とPR導線付き

📍 STEP3|収入の配分ルールを決める

💁♀️カオリ「残ったら貯金、だと全然たまらないんだよね」

👨シュンタ「だから“先取り”でバケツに入れるのが鉄則だ」

✍️

収入が入ったら、まず先に短期・中期・長期のバケツに振り分けます。

割合は家庭の状況によって変わるので、幅を持たせて設定しましょう。

🗒 配分の目安(共働きの場合)

| 項目 | 割合(目安) | 条件の例 |

|---|---|---|

| 生活費 | 55〜65% | 住宅ローン期・教育費ピークは65%、負担が軽い時期は55% |

| 短期資金 | 8〜12% | 緊急資金が不足している時は多めに |

| 中期資金 | 12〜18% | 教育費や住宅購入予定が近い時は多めに |

| 長期資金 | 12〜20% | 老後資金を前倒しで作りたい時は多めに |

💁♀️カオリ「こうやって割合に幅があると、自分の家計に合わせやすいね」

👨シュンタ「住宅ローン期や教育費ピークのときは生活費多め…って調整もしやすいな」

📝 あなたの家計に当てはめてみよう

月収×割合=毎月の配分額を計算してみます。

例:月収30万円の場合

- 短期(8〜12%)= 2.4〜3.6万円

- 中期(12〜18%)= 3.6〜5.4万円

- 長期(12〜20%)= 3.6〜6.0万円

💡 数字が出ると、実際に分けるイメージが湧きやすくなります。

🧭 関連記事でもっと知る!

共働き家計や教育費ピーク期の配分例はこちらで紹介しています。

👥 共働き×セミリタイアまとめページ

→ 働き方・家計戦略・配分術を5ステップで整理

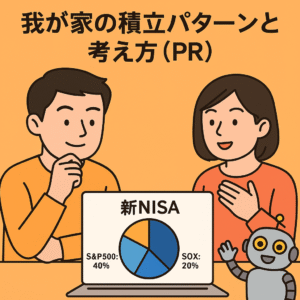

📍 STEP4|長期バケツの中核を決める(新NISA+iDeCo)

💁♀️カオリ「長期バケツって、どうやって増やすの?」

👨シュンタ「基本は“積立+税制優遇”。その2大軸が新NISAとiDeCoだ」

✍️

STEP2で作った長期バケツは、新NISAとiDeCoを中核に運用します。

どちらも運用益が非課税になる制度ですが、性質や使い道が違います。

📌 2つの制度をざっくり比較

| 項目 | 新NISA | iDeCo |

|---|---|---|

| 流動性 | 高い(いつでも引き出し可) | 低い(60歳まで引き出せない) |

| 上限 | つみたて枠120万/成長枠240万 | 年14.4〜81.6万(職業による) |

| メリット | 運用益・配当が非課税 | 掛金全額所得控除+運用益非課税 |

| 注意点 | 引き出すと非課税枠再利用不可 | 途中解約不可、手数料あり |

💁♀️カオリ「こうして見ると、新NISAは柔軟で、iDeCoはガチ老後専用って感じだね」

👨シュンタ「うちは教育費もあるから流動性優先で新NISA、老後資金が足りない人はiDeCo多めだな」

実際、途中で新NISAを生活費に回して運用が止まったり、iDeCoの掛金を高くしすぎて日常生活が圧迫されるケースは少なくありません。

だからこそ、自分のライフプランに合わせて、どちらを軸にするかを最初に決めておくことが大事です。

📝 どっちを優先する? 3問診断

- 今後10年以内に教育費や住宅購入などの予定がある → 新NISA優先

- 老後資金が十分でない&安定収入がある → iDeCo優先

- 両方とも余力がある → 新NISA+iDeCo併用(分散+非課税メリット最大化)

💁♀️カオリ「NISAとiDeCo、うちの家計だとどっち優先なの?」

👨シュンタ「数字出せばすぐ答え出るんだけど、自分でやるのは大変なんだよな…」

🤖ピー助「ならFPに聞くでぴ!教育費・住宅・老後の全部をまとめてシミュレーションしてくれるでぴ!」

✍️

FP相談なら——

- 新NISAとiDeCoの配分案を家計に合わせて提案

- 教育費や住宅資金も含めた全体シミュレーション

- 無料&オンラインOK、最短翌日予約

📌 “迷っている時間”もコストです。

今の条件での最適解を知って、資産形成を加速しましょう。

📍 STEP5|年1回の見直しで軌道修正

💁♀️カオリ「年1回の見直しって、何をチェックすればいいの?」

👨シュンタ「まずはこれ、YESかNOで見てみよう」

📌 見直しチェックリスト

- ライフイベントの変化があった(結婚・出産・住宅購入など)

- 収入や支出が変わった(昇給、転職、退職、教育費の増減)

- バケツ残高のバランスが崩れている

- 運用成績が想定よりブレている

- その他、自分の家計で気になること

💁♀️カオリ「チェックが付いたら、どうすればいいの?」

🤖ピー助「30分で終わるでぴ!やることは4つだけでぴ!」

📝 年1回・見直しの流れ(所要30分)

- カレンダーに「見直し日」を固定(年末や誕生日など)

- 各バケツの金額と目標額を照合

- 偏りがあれば配分を調整

- 必要なら運用商品の見直し(積立額や銘柄変更)

🤖ピー助「これを毎年やれば、設計図通りに資産が育って、旅行や住宅購入でも慌てなくて済むでぴ!」

💁♀️カオリ「安心感が違うね。じゃあ、この設計図の全体像をもう一度おさらいしようか」

💡 プロと一緒に見直すと精度が倍増

年1回のFP相談を入れると——

- 3つのバケツ残高チェック&配分調整

- 新制度や税制改正への対応提案

- 偏りや漏れを第三者目線で発見

📌 見直しは“家計の健康診断”。

プロと一緒に修正すれば、設計図通りの未来に近づきます。

🏁 総まとめ|あなたの資産形成の設計図

決めた“型”で回せば、迷わず積み上がる

💁♀️カオリ「結局、やることはシンプルだったね」

👨シュンタ「うん。“設計図どおりに回す”だけだ」

🤖ピー助「ズレたら年1で直せばOKでぴ!」

📌 資産形成 5ステップ(全体像)

- 目的とゴールを決める

- 3つのバケツ(短期・中期・長期)を作る

- 収入の配分ルールを決める

- 長期バケツの中核を決める(新NISA+iDeCo)

- 年1回の見直しで軌道修正する

💡 この流れを繰り返し回すことで、資産は着実に積み上がります。

📝 今日からできる3つのアクション(所要時間付き)

- バケツの現状を把握(約10分)

- 収入配分の割合を仮決め(約15分)

- カレンダーに「年1回の見直し日」を登録(約5分)

🤖ピー助「設計図ができたら、あとは実行と点検を繰り返すだけでぴ!未来の自分が感謝するでぴ!」

💡 設計図を活かすためのまとめ記事

📊 資産形成まとめ

基礎から応用まで、あなたの資産を育てるための記事を一挙掲載。

資産運用、始め方に迷ってますか?

我が家の投資スタイルと運用戦略をまとめました。

🌴 セミリタイヤまとめ

自由な暮らしを実現するための準備と実例をたっぷり紹介。

共働き生活、もっと楽にしたい?

我が家の家計管理とセミリタイア戦略をまとめました。

コメント